"

""하늘은 말이 없고 道는 형상이 없다."

하늘은

인간의 언어로 말하지 않고 道法은 形體와 物象으로 나타나지 않는다.시편

19편:1절-4절-9질: 다윗의 시:자연과 우주의 신비를 묵상한 시 1:하늘이 하나님의

영광을 선포하고 궁창이 그 손으로 하신 일을 나타내는도다. 2:날은 날에게 말하고

밤은 밤에게 지식을 전하니 3:언어가 없고 들리는 소리도 없으나 4:그 소리가 온

땅에 통하고 그 말씀이 세계 끝까지 이르도다. 하나님이 해를 위하여 하늘에 장막을

베푸셨도다. 7:여호와의 율법은 완전하며 영혼을 소생케하고 여호와의 증거는 확실하여

우둔한 자로 지혜롭게 하며 9:여호와를 경외하는 도는 정결하며 영원까지 이르고

여호와의 규례는 확실하여 다 이로우니라.

Preface(서문)--퇴계의 성학십도의 영어 번역판

서문

It is a great honor and pleasure to have my English translation

of T'oegy's 『Ten Diagrams on sage Learning』 appear in this book. As everyone

knows, the 『Ten Diagrams』 is one of the great masterpieces of the Korean Neo-Confucian

tradition. It is a work of both broad learning and profound human understanding,

truly the crowning achievement of a great scholar at the end of his life. 퇴계의

성학십도를 번역하여 이 책으로 출판하게 된 것이 저에게는 굉장한 영광과 기쁨입니다.

모두가 아는 바 성학십도는 한국 신유교 전통의 가장 위대한 명작 중의 하나입니다.

그것은 인간을 이해하는 광대하고 심원한 양쪽의 작품으로, 진실로 그의 인생의 종결에서

위대한 한 학자의 최정상의 역작입니다.

Modern libraries are full to overflowing with books on a vast range of topics that could not have been even imagined by T'oegye. Indeed, the language in which I write and the nation for which I translated his work were not known to him. But T'oegye's learning transcends national borders and periods of history. For T'oegye was profoundly concerned with the most fundamental of all human projects, the challenge of becoming fully human.

And that does not change: when we learn to see beyond the superficial differences of culture and history, his words are as fresh and meaningful today as they were when he first wrote them over four hundred years ago. 현대의 도서관에는 퇴계에 의해 상상하지도 못했던 방대한 영역의 주제에 관한 책으로 넘쳐납니다. 정말 제가 쓴 언어와 제가 그의 업적을 번역한 국가는 그에게 알려지지 않았습니다. 그러나 퇴계의 학문은 국가의 영역과 역사의 시기를 뛰어 넘습니다. 왜냐하면 퇴계는 모든 인간의 과업들의 가장 근본적인 것과 완전한 인간이 되기 위한 도전에 깊이 관련되어 있습니다. 그리고 그것은 변하지 않습니다.: 우리가 문화와 역사의 표면적인 차이를 뛰어 넘어 배울 수 있을 때, 그의 언어는 그가 처음 400여년 전에 그것들을 썼을 때 그렇던 만큼 오늘날에도 신선하고 의미가 있다.

This volume is meant to present an easy Korean translation of the 『Ten Diagrams』, one accessible to young modern readers. T'oegye would be pleased; he meant his words to be simple and clear. After all, they were first written for Sonjo when the king was himself only seventeen years old. The difficult part of such learning is not the words, but the task of cultivating oneself so that they become the living reality of one's life. 이 책은 젊은 현대 독자가 접근할 수 있는 10개의 도식표의 쉬운 한글 전통을 제시하는 것을 의미한다. 결국, 그들은 단지 17세가 되는 선조 자신을 위해 최초로 기록되었다. 이러한 학문의 어려운 부분은 글로 된 것이 아니고, 그들이 자신 인생의 생생한 실재가 되도록 자아를 개발하는 작업이다.

My English translation, however, will not make T'oegye's words easier for young Koreans to understand. Including it here has a different meaning and purpose. Students expend great effort studying English language because it represents what is new, contemporary, and important to master in order to be a success in today's complex world, And that is exactly the reason for reading and studying T'oegye's 『Ten Diagrams』 in whatever language. What T'oegye taught is still a cutting-edge understanding of human life that is critically important for success in today's world. If anything, the world needs the kind of human beings formed by such learning more now than when T'oegye first composed this work. 그렇지만, 나의 영어 번역은 한국의 젊은이가 퇴계 언어를 더 쉽게 한 것은 아니다. 학생들은 오늘날의 복잡한 세상에서 성공하기 위해 영어를 배우는 데 많은 노력을 기울인다. 그래서 그것이 바로 어떤 언어이든지 퇴계의 성학십도를 읽고 연구하는 이유이다. 퇴계가 가르치는 것은 아직도 오늘날의 세상에서 성공을 위해서 최첨단의 중요한 인간생활을 이해하는 데 결정적으로 중요하다. 만약 무엇이든지, 퇴계가 처음으로 이 작품을 구성할 때 보다 지금 더 세상이 이런 학문에 의해 그런 종류의 인간을 필요로 한다.

This translation was first published, together with many pages of explanatory commentary, as a book entitle 『To Become a Sage』(New York: Columbia University Press,1988).Although the commentary, as a book entitled 『To Become a Sage 』 (New York: Columbia University Press 1998). Although the commentary does not appear here, some of the English footnotes moved to these pages still contain references to the commentary sections contained in that book. These references may still be useful, however, because I plan to make 『To Because a Sage』 available on the internet (probably in the summer, 1999), where it can be read or downloaded by anywhere in the world. 이런 번역이 처음 출판했을 때 많은 페이지의 설명적인 비평과 함께, 이 책의 제목이『성인 되기』(뉴욕: 콜롬비아 대학 출판,1988)로 붙여졌다. 비록 그 주석(註釋)이 여기에는 없지만, 약간의 영어 각주가 아직도 그 책의 비평란에 포함된 참조가 이 페이지에 옮겨졌다. 그렇지만, 이러한 참조사항들이 여전히 유용하고, 왜냐하면 내가『성인 되기』를 계획하여 인터넷에 활용할 수 있고(아마 여름경,1999년), 세계의 어느 곳에서도 그것이 읽혀지고 탑재이전 될 수 있다.

This is only fitting. Historically T'oegye's 『Ten Diagrams on Sage Learning』is a masterpiece of the Korean tradition. But in terms of content, it is a masterpiece of learning and understanding regarding what it means for anyone to function as a fully developed human being, a "sage." Hence it is appropriate that it be placed where people from all over the world will have access to it and be able to learn from it: T'oegye's sage learning belongs to everyone.

이것이 오직 적합하다. 역사적으로 퇴계의『성학십도』는 한국 전통의 명작이다.

그러나 내용상의 술어에서, 그것은 학문의 명저이고 완전히 개발된 인물로써 "성인"이

누구에게나 역할을 주는 것을 의미한다. 이리하여 그것이 전 세계에 걸쳐서 사람들에게

인정되기 유용한 것은 그것에 접근할 수 있고 또 그것으로부터 배울 수가 있다. 퇴계의

성인학은 모든 사람들에게 해당한다. Michael

C. Kalton Spring, 1999

미국 워싱톤 대학교(Washington University) 마이클 칼톤 교수의 번역문에서

참조서적 : 하늘은 말이 없고 道는 형상이 없다.[퇴계학 연구원-국제퇴계학회

충북지회]

성학십도를 올리는 글 도산서원(陶山書院)

도산서원(陶山書院)

소재지:경상북도

안동시 도산면 토계리 680번지

도산서원은 원래 海東朱子라 일컫는 退溪 李滉선생이

도산서당을 짓고 유생을 교육하며 학문을 쌓던 곳으로 조선 선조 7년(1574)에 그의

학덕을 추모하는 문인과 유림들이 尙德祠란 祠廟를 지어 선생을 享祀하였고, 典敎堂과

東西齎를 지어 書院으로 완성하였으며 선조 8년(1575)에 賜額을 받음으로써 영남유학의

총본산이 되었다.

진 성학십도차, 병도(進 聖學十圖箚, 幷圖)

Address Presenting Ten Diagrams on Sage Learning to King-Sonjo

판중추부사신 이황근재배상언(判中樞府事臣 李榥謹再拜上言)

The Minister Without Portfolio, your subject Yi Hwang, reverently bows twice

and addresses Your Majesty.

The Tao is without form and Heaven does not employ speech; when the River Diagram and the Lo Writing appeared the Sage [Fu Hsi], basing himself upon them, made the trigrams [of the book of Changes] and then for the first time the Tao was made manifest to the world. But the Tao is broad and vast; where can one lay hold of it? The ancient teachings are beyond count; where shall one begin?

신절복이도무형상, 천무언어. 자하락도서지출, 성인작괘효, 이도시견어천하의.

연이도지호호, 하처하수? 고훈천만, 하소종입?

臣竊伏以道無形象, 天無言語. 自河洛圖書之出, 聖人作卦爻, 而道始見於天下矣.

然而道之浩浩, 何處下手? 古訓千萬, 何所從入? 가만히 생각해보면 도는 형상이 없고

하늘은 말이 없습니다. 하도낙서(河圖洛書)가 나옴으로부터 그것을 바탕에 두어 괘와

효를 만드셔서 도가 비로소 천하에 밝혀졌던 것입니다. 그러나 도는 넓고 넓어서

어디로 들어가야 할지를 알 수 없으며 옛 성현의 말씀은 너무도 많아 어디서부터

시작해야 할지 모릅니다.

But there are major premises involved in sage learning and absolute essentials in the method of cultivating one's mind-and-heart. The wise men of later times could not but take up the task of setting these forth in diagrams and pointing them out in treatises in order to show others the gate for entering the true Tao and the foundation for accumulating virtue.

聖學有大端, , 心法有至要, 揭之以爲圖, 指之以爲說, 以示人入道之門, 積德之基,.

祠亦後衒之所不得已而作也

성학유대단, 심법유지요, 게지이위도, 지지이위설, 이시인입도지문, 적덕지기,.

사역후현지소부득이이작야

성학에는 큰 원리가 있으며 심법에 그 요체가 있습니다. 후세 현인들은 부득이 그림으로 그것을 그려서 들어내 보이고, 그 뜻을 설명해 줌으로써 사람들에게 도로 들어가는 문과 덕을 쌓는 기틀을 보여주기도 했습니다.

|

|

|

|

|

|

|

퇴계철학 성학십도 제1도 원문 발췌 |

퇴계철학 성학십도 제1도 원문 해설 |

聖學十圖--퇴계 이황 씀

《성학십도》요약

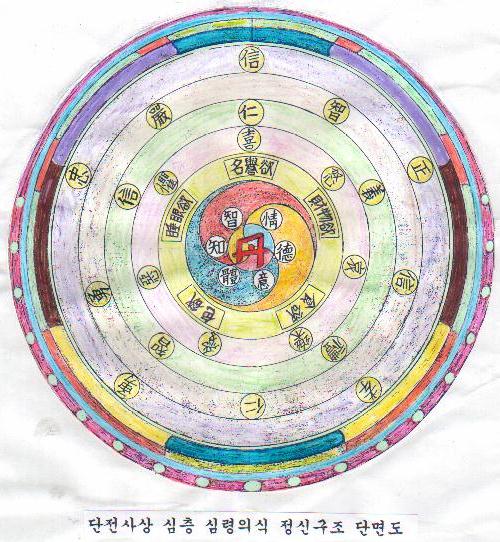

제1도 태극도(太極圖): 우주의 생성원리 및 인도와 천도의 관계를 논한 것임.

제2도 서명도(西銘圖): 인간 개인 자아와 우주와의 관계를 논한 것임.

제3도 소학도(小學圖): 대인 처세관계의 기본덕목과 학문 탐구를 위한 공부방법에 대해 논한 것.

제4도 대학도(大學圖): 개인의 인격수양과 개성적 인품함양에 대해 논한 것.

제5도 백록동규도(白鹿洞規圖): 사회적인 인간관계와 덕행의 실천방법을 말한 것.

제6도 심통성정도(心統性情圖): 心의 體와 用을 밝힌 것임

제7도 인설도(仁說圖): 仁의 실천과 확충을 밝힌 것.

제8도 심학도(心學圖): 心의 구조 및 心과 敬의 관계를 논한 것.

제9도 경재잠도(敬齋箴圖): 인간생활과 敬 공부의 요령을 말 한 것.

제10도 숙흥야매잠도(夙興夜寐箴圖): 일상적으로 공부하는 방법의 심신수행의 요강을 논한 것.

제사(題辭)· 규약 등 부수문(附隨文)으로 되어 있다.

성학십도의

제작 유래 문헌출처

제1도는 태극도와 태극도설이 모두 주돈이(周敦)의 저작이며,

제2도에서〈서명〉은 장재(張載:1020-1077,북송인)의 글이고, 西銘圖는 정임은(程林隱: 程復心)의 작품이다.

제3도에서 小學題辭는 주자의 말이고, 도는 《소학》의 목록에 의한 이황의 작품이다.

제4도에서 본문은 주자의 《대학경 大學經》 일장(章)이고, 大學圖는 권근(權近)의 작품이다.

大學 : 作者 未詳(秦,漢 時代), 퇴계가 '敬'을 추가함

제5도에서 白鹿洞規圖는 이황의 작품이며, 白鹿洞規圖後敍는 주희 지음

제6도에서 心統性情圖 上圖는 程復心의 저작이고 下圖는 이황의 작품이다.

※임은정씨(林隱程氏): 임은정씨의 본명은 復心이고, 원나라 때 유명한 성리학자이다.

제7도는 仁說圖 및 仁說圖說이 모두 주자의 저작이고,

제8도는 心學圖 및 心學圖說이 모두 정복심(정임은)의 저작,

제9도에서 敬齋箴圖는 王栢[王魯齋] 작품이며, 敬齋箴은 주자의 말이고

제10도에서 숙흥야매잠도(夙興夜寐箴圖)는 이황의 작품이고, 夙興夜寐箴은 陳栢[陳南塘]의 말이다.

결국 제3·5·10도와 제6도의 중간 하도(下圖) 등 5개 처만이 이황의 작품이고, 나머지 17개 처는 상기한 선현들의 저작이기는 하지만, 그러나 이들 유학사상의 정수들의 집약은 이황에 의하여 독창적으로 배치되어 서로 유기적으로 관련됨으로써 생명 있는 전체적 체계를 형성하기에 이르렀다.

이황 퇴계사상의 기본 연구

이황(李滉:1501-1570:호는 退溪)

이퇴계 선생으로 잘 알려진 이황은 이조 유학계를 대표할만한 학자로 중국이나 일본의 유학계로부터도 東方의 朱子라는 칭호를 받았다. 주자의 성리학인 이기이원론을 독자적으로 발전시켰으며 학문 연구의 방법으로 立志를 중시하고, 사물의 이치를 파고드는, 탐구정신을 강조하였는 데 이것은 사물의 형식과 본질에 대한 투철한 연구와 사색 명상과 같은 것으로 이러한 태도와 자세를 居敬窮理라 했다.

탐구하는 방법은 마음속 깊숙이 자리잡은 마음의 바탕 즉 丹田中核心靈에서 스스로 자문자답하여 사물의 형식과 내용에 대해 格物致知의 이치에 합리적인 진리를 깨우치는 潛心自得을 강조한다. 학문을 연구하는 身心의 몸가짐의 자세와 언행의 태도는 엄숙하고 경건한 居敬의 마음가짐으로 書冊을 대하여야 한다고 주장했다. 항상 자연과 인간과 사물을 병행하여 탐색연구하는 진리추구의 자세로 對人間에 몸과 마음을 바르게 행동하고, 천지간에 살아가는 모습이 하늘을 대하듯, 공손하고 경건하며 예의 바른 태도와 언행의 몸가짐이 엄숙단정해야 한다고 했다.

이퇴계 선생의 교육방법 실천방안 6단계

이황은 개인의 심성을 開明시켜 개성이 가지고 있는 인품과 기질을 善하게 변화시켜 聖賢의 도리를 배우고 실천하는 것을 인성교육의 궁극적 목표로 삼고 이의 실천을 위해서 부단한 수행의 도리를 해야 한다고 강조했다. 그의 학문하는 태도와 방법은 君子의 덕행을 쌓는 길로 독특한 탐구적 교수방안으로 다음의 6가지 실천단계가 있다.

(1)입지(立志):지행합일의 학문을 시작하는 초기에 입지가 아주 중요하다.

학문추구의 목적에 합당하도록 사물의 이치를 탐구하는 공부자세는 그 가장 중요한 것이 본인의 확고부동한 각오와 결심 곧 입지가 올바르게 서야 한다고 했다. 즉 입지는 자신이 처한 주관적 객관적상황과 처지를 정확하게 진단하고 처방하여 자신의 입장을 투철하게 인식하고 나아갈 방향을 올바르게 설정하는 일이다. 현재의 난국을 돌파할 수 있는 자신감과 용기에 대해 불변의 각오와 다짐으로 참다운 확신과 믿음을 가지는 것이다. 이와같은 상태에 도달하기 위해서는 자신의 진짜 모습인 참다운 자아상을 발견하는 것이 아주 중요하다. 입지로써 자기가 공부할 내용과 목표를 확실히 알고 그 목표를 달성할 실천계획의 PROGRAM을 수행할 자신의 과업에 대해 뜻을 바로 세워야 한다.

(2)궁리(窮理):자신의 입지대로 나아갈 목표달성의 방법을 진심궁리해야 한다.

탐구하는 문제가 해결될 때까지 계속 생각하고 탐색연구하여 그 해답을 얻을 때까지 파고 들어 핼결책을 발굴하는 과정이 궁리의 단계이다. 궁리를 계속하면 생각의 방법과 대상에 변통이 생겨 모든 의문점이 단계적으로 혹은 일시적으로 한꺼번에 풀려나간다. 이것을 궁리변통의 通達妙數라 한다.

(3)경(敬): 퇴계 철학의 핵심은 경건과 엄숙이다. 성경에서 하나님을 경외하는 존경의 자세와 같다.

공부를 하거나 사람을 대하고 사물에 접견할 때 한결같이 경건한 자세와 태도를 유지하면서 몸가짐 예의범절을 도리에 맞개 유지하면서 학문과 연구에 임하고 그 실천도리의 장단점을 잘 고려하여 일상생활에 적용한다. 이와같이 주장하는 것은 書冊을 대할 때도 책의 저자와 간접적으로 해후(邂逅)한 것이기 때문에 실제 인물과 같이 배우는 자의 겸손한 자세로 상호대화 교류하는 기분으로 공부하면 진실한 인간관계가 형성된다고 강조한 것이다. 물론 생물이나 무생물도 人乃天의 사상으로 사람을 존중하는 거룩한 자세로 대하면 마치 불교의 자비정신이나 皆有佛性의 사상과 같아 이퇴계의 철학사상은 생물 무생물을 가릴 것없이 모두 성인군자의 거경정신의 극치라 할 수 있다. 여기에서 경건의 최고 대상은 宇宙理法의 운행자인 造物主 創生 造化主까지 확장된다. 이퇴계가 생존한 당시에는 황제나 임금이 나라의 주인이고, 하늘의 대행자 天子에 해당하는 사상에, 살다간 간 사람이나 지금의 하나님이나 종교적 창조주란 개념이 없었지만 그 당시의 사람들도 임금이나 나랏님외에 무언가 절대적으로 천명을 대행하여 백성을 다스리는 존재가 있었다고 믿거나 진술한 문헌이 종종 발견된다.

(4)숙독(熟讀): 책을 읽고 생각을 거듭하는 사색과 명상 심사숙고의 정신을 강조했다.

책을 대하고 문장을 읽고 저술을 하면서 독서에 열중할 때는 글속에 있는 字意나 문구의 깊은 뜻을 재삼숙고하여 그 깊은 의미를 확실히 하는 과정이 숙독이다. 숙독하여 깨달은 내용은 머리로만 일시적으로 아는 것이 아니라 몸소 실천하여 언제 어디서든 타인에게 가르치고 전수할 수 있는 수준까지 숙달시킬 필요가 있다. 즉 학문의 실용적 가치를 현실생활을 개선할 수 있는 능력을 발휘할 수 있을 때까지 통달시켜야 한다.

(5)심득(心得): 심득의 과정은 사서삼경의 大學 中: 大學經1章 經文編을 중시했다.

大學之道 在明明德 在親民 在止於至善(대학의 도는 밝은 덕을 밝히는 데 있으며 백성을 친함에 있으며 지극한 선에 머무름에 있느니라.)

知止而后有定 定而后能靜 靜而后能安 安而后能慮 慮而后能得(머무름을 안 뒤에야 정함이 있나니, 정한 뒤에야 고요할 수 있고, 고요함이 있은 후에야, 안정할 수 있고, 안정을 얻은 후에야 생각할 수 있으며, 생각한 뒤에야 능히 (목적한 바를) 얻을 수 있다.)

문제해결을 위해 (2)단계에서 궁리변통하는 탐구심착(探究深鑿)의 과정은 마음속 깊숙이서 자문자답을 계속하면 어느 순간, 무르익으면 떨어지는 과일처럼, 문제해결의 열쇠(해답)가 스스로 깨달아지는 순간이 오는 데 이것을 심득 즉 潛心自得이라 한다. 즉 그동안 생각하고 노력한 독서와 사색 대화와 질의의 故心慘憺한 노력의 결과인 수확의 열매가 마음속의 무형에서 몸밖으로 유형의 형체로 나타난다.

(6)광문견(廣問見): 학문을 하는 자는 널리 많이 듣고 청취하는 정보수집력이

廣大深遠해야 한다.

문제발생의 의문의 순간부터 문제해결의 해답이 얻는 순간까지

널리 청취하고 견문을 넓혀야 한다. 학문의 추구과정인 입지, 궁리, 경, 숙독, 심득의

5단계를 거치는 동안 부족한 점이나 착오된 부분을 보충하거나 수정하는 노력의 과정이

광문견의 탐구심착과정이다. 많이 보고 듣고 연구하는 博學多聞의 깊고 넓은 견문과

식견을 갖추는 광문견을 통하여 학문과 수행이 함께 완성되는 인격도야의 참다운

인생이 함양되고 발전된다.

◈인성개발이란 무엇이며 어떻게 하는가?

인성(人性) ⇔ 인간성(人間性:Human Nature)

↘인간의 심성(心性:Human Mind)

위 표에서 보는 바 인성개발은 인간성의 개발이고 인간성은 인간의 심성 즉 사람의 마음을 말하는 것이니 인성개발 전략은 결국 인간의 마음세계를 이해하고 그 힘의 원천을 현실적으로 발굴하고 생활에 응용하는 방법을 알아야 하는 것이다.

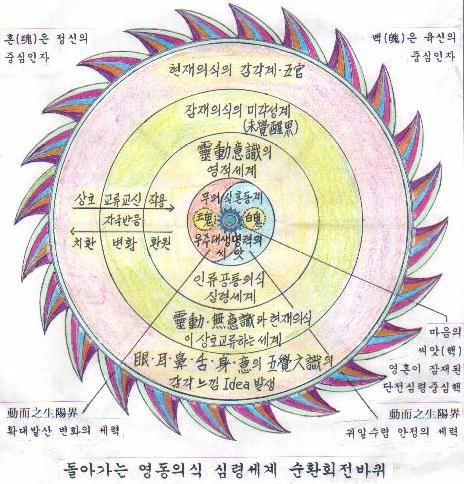

인간의 마음은 현재의식과 잠재의식(潛在意識: Subconscious, Potential thinking power)으로 구성되고 잠재의식 속에는 과거의식과 미래의식이 포함되어 있다. 현재의식은 현재 당장 개발되어 사용할 수 있는 힘이고 잠재의식은 아직 미개발된 마음의 세계이니 인성을 개발한다는 것은 인간의 잠재의식을 발굴하여 현재의식으로 연결시켜 활용할 수 있도록 하는 것이다. 그러므로 인성개발을 성공적으로 실행하려면 인간성의 마음 깊숙이 내장되어 잠자고 있는 잠재력을 발굴 활용하면 그 해결책이 나오는 것이다. 그래서 인성개발을 하려는 사람은 인간심성세계 중 잠재력의 세계를 알지 못하고서는 인성개발전략의 목적과 방법을 알 수 없어 인간의 무한한 능력을 사용하는 효과를 달성할 수 없다.

(1)인간성의 어원(語原)과 사상적 연원(淵源)

性의 漢字 字意는 마음 心과 낳을 生의 결합된 듯을 갖고 있어 마음을 낳는 것이 곧 性이 되고 '마음을 낳는다'는 뜻은 곧 '마음을 (지어) 먹는다' '마음을 결정한다' '마음의 생각을 만들어 먹고 소화하고 낳는다'는 말과 통하는 것으로 결론적으로 마음이 작용하는 활동을 가리켜 '性'이라 칭한다. 또한 마음이 작용하고 활동하는 실체는 생각(生覺)이니 생각이야말로 마음을 움직이고 구성하는 요소이며 본질이다. 생각이란 語義도 역시 "깨달음을 낳는다"는 뜻이니 깨달음을 낳는 마음이 곧 性이되는 語源이라 할 수 있다. 생각을 별도로 사고작용 혹은 理致 아이디어라는 말과 같은 뜻으로 사용하기도 한다.

여기서 생각이나 깨달음을 낳는 마음이 곧 성이란 해석과 풀이가 가능하므로 성(性)을 개발한다는 것은 깨달음의 단계를 개발하여 나아가는 생각의 실상본질을 규명하는 것이 곧 성의 본체이다. 그러므로 좋은 생각의 IDEA를 발굴하여 그것을 현실적으로 활용할 수 있게 하는 작업이 곧 인간성 개발의 목표가 되고 가치있는 효과인 것이다.

또한 사서삼경 중용편에 天命之謂性이요 率性之謂道요 修道之謂敎라 했으니 하늘이 명한 것이 性이요, 성에 따르는 것이 道라 하고 도를 닦는 것이 敎라 하며 모름지기 인간성을 개발하려면 하늘이 인간에게 내린 도를 닦는 것이 사람의 본분이다. 도를 닦는 것을 修道라 하므로 인간성을 개발하려면 하늘이 인간에게 내린 性命을 발굴 신장시켜야만 잠재력을 개발할 수 있다. 여기서 성은 天理가 天命을 통해 인간의 목숨에 부여된 마음바탕을 가리키니 곧 성의 넓은 뜻은 하늘과 인간의 마음에 작용하는 모든 理法을 총괄하여 부르는 것이다.

(2)성(性)의 역사적 사상적 연원(淵源)

성이란 글자는 중국에서 발생한 성리학(性理學: 宋, 明시대에 발생한 儒學의 한 학파 계통)에서 주로 사용하는 말로 중국 도학에서 인간은 천지자연의 기운을 받은 만물의 주체로 그 몸과 마음은 가장 본질적인 구성요소인 性命定으로 이루어진 생명체라 했다. 여기서 性命은 곧 人性과 天命을 나타내고 定은 인간이 하늘의 理法을 본받아 세상에서 처신할 실천도리 즉 인간의 몸체가 움직이는 도리의 정(定)한 길을 나타내는 것이다, 또한 하늘과 인간의 움직임과 도리를 나타내는 性理는 人性의 原理가 우주이법을 상징하는 천리에 합당하게 따라야 한다는 것을 명시한 말인데 성리학은 사람의 성품과 자연의 이치를 밝히는 우주자연철학의 원리와 이치를 인간의 심성에 뿌리내리려는 것이다.

한국 古神道의 道脈을 전하는 우주철리 진리도에서 인간은 性命精으로 구성되고 현대 생리 심리 철학에서 인간은 정신과 육체로 구성되어 있다고 증명된다. 성리학에서 정을 강조한 것은 몸체 身의 움직임을 定한 도리에 중점을 둔 것이라면 한국 古神哲理에서 강조한 精은 몸체의 생물학적인 면에 중점을 둔 것이다.

고로 인간성을 개발한다는 것은 인물 몸체가 갖고 있는 性 命 定[精] 三大요소를 탐구개발해야먄 확실한 인간성 능력개발의 수행 MODEL이 되는 것이다. 性命精은 인간의 몸 속에서 심신수행과정을 통하여 內外功力이 작용하고 정신력이 변화되어 心氣身에 영향을 주어 神과 靈을 움직여서 정신과 육체에 많은 힘과 능력을 발생시키는 것이다. 그러므로 인간성개발을 통해 잠재적인 身心의 힘과 능력을 최대로 발굴신장하는 방법은 性命精의 상호관계를 규명하고 밝히는 것이 그 핵심요체다.

⊙맹자의 인간성 교육방법론

孟子曰 君子之所以敎者五 有如時雨化之者하며 有成德者하며 有達財者하며 有答問者하며 有私淑艾者하며 此五者는 君子之所以敎也니라 ---孟子冊:十三 盡心(上편)

맹자 이르시길 군자에게는 가르치는 방법이 다섯 가지 있으니 때맞은 비가 초목을 자라게 해주는 것같이 하는 것이요 덕을 이루게 하는 것이요 재능을 발전시켜 주는 것이요 물음에 답해 주는 것이요 혼자 덕을 닦아 나가도록 해주는 것으로 이 같은 다섯 가지는 군자로서 가르치는 바이로다.

⊙맹자의 교육사상과 약력

맹자(372 ∼289BC)는 춘추전국시대 중국 추(鄒)나라 사람으로 공자(551 ∼479BC)의 사상과 학통을 이어받아 유학을 크게 발전시킨 사람으로 修身齊家治國平天下의 자기수양원리인 修己治人法을 주장하고 性善說을 제창하였다. 그의 교육사상의 핵심은 仁의 사상을 체계적으로 발전시킨 四端之心(惻隱,羞惡,辭讓,是非之心의 4가지 감정 발생론)을 확충하여 仁義禮智의 四德目을 확립하여 이것을 평소 인간생활 도덕윤리 수행덕목의 가치규범으로 실천해야 한다는 德育중심의 인격수양주의에 교육의 목적을 두었다.

퇴계선생이 시대를 뛰어 넘어 세월을 조감하는 심경을 피력한 시

生而大癡 壯而多疾. 中何嗜學 晩何叨爵? 學求愈邈 爵辭愈嬰. 進行之跲 退藏之貞.

深慙國恩 亶畏聖言. 有山嶷嶷 有水源源. 婆娑初服 脫略衆訕. 我懷伊阻 我佩誰琓?

我思古人 實獲我心. 寧知來世 不獲今兮? 憂中有樂 樂中有憂. 乖化歸盡 復何求兮?

생이대치 장이다질. 중하기학 만하도작? 학구유막 작사유영. 진행지겁 퇴장지정.

심참국은 단외성언. 유산억억 유수원원. 파사초복 탈략중산. 아회이조 아패수완?

아사고인 실획아심. 영지내세 불획금혜? 우중유락 락중유우. 괴화귀진 복하구혜?

나면서 어리석고 자라서는 병도 많네. 중간엔 어찌 학문을 학문을 즐겼으며.

만년엔 어이하여 벼슬을 받았던고? 학문은 구할수록 더욱 더 멀어지고.

벼슬은 싫다 해도 더욱 더 주어지네. 나아가면 넘어지고 물러나 굳이 감추니.

나라의 은혜에 부끄럽고 성현말씀 두렵도다. 산이 있어 높고 물이 있어 유원하네.

평복을 갈아입고 뭇 비방 떨쳐 버렸네. 내 생각 제 모르고 내 즐김 뉘 즐길까?

옛 사람 생각하니 내 마음 쏠리도다. 뒷사람이 오늘 일을 어찌 알아주지 못할 건가?

근심속에 낙이 있고 낙 가운데 근심있네. 조화를 타고 돌아가니 또 바랄 것이 무엇이랴?

퇴계선생 해서(탁본)해설--소강절 시문을 인용하여 자기의 심중을 간접적으로 표현한 구절

物理人情自可明(물리인정자가명), 何嘗慼慼向平生(하상척척향평생)。

卷舒在我有成筭(권서재아유성산), 用捨隨時無定名(용사수시무정명)。

滿目雲山俱是樂(만목운산구시락), 一毫榮辱不須驚(일호영욕불수경)。

候門見說深如海(후문견설심여해), 三十年前掉臂行(삼십년전도비행)。

--우용문도중작 소강절(右龍門道中作 邵康節)--

사물의 이치와 인정은 스스로 밝히고 있나니, 어찌 일찍이 슬퍼하면서 한 평생을 보내랴?

닫고 열고 하는 것은 나에게 있어 요량 있나니, 때에 따라 쓰고 버리고 하여 일정한 이름 없다네。

눈에 가득한 구름 덮인 산은 모두가 즐겁고, 조그마한 영예와 욕됨에 꼭 놀랄 것 없다네。

후씨 문하에서 이야기 듣던 것 바다처럼 깊나니, 삼십년 전에 팔을 흔들면서 다녔다네。

위 글은 소강절이 지은 [龍門道中(용문도중)]이라는 시이다.

☞소강절(邵康節)-송나라 六賢중의 한 분. 성은 소(邵), 휘(諱)는 옹(雍), 시호(諡號)는 강절(康節)

▶ To index